|

|

||||

|

||||||

Das Volto Santo von ManoppelloNochmals zur Erinnerung, Johannes 20, 6-7: "Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.“ |

||||||

|

|

|||||

|

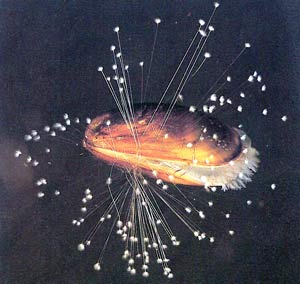

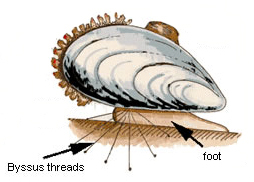

Der Volto Santo ist ein 17,5 cm breiter und 24 cm hoher Schleier, der in Manoppello seit 1638 in der Kapuzinerkirche Santuario del Volto Santo auf dem Tarignihügel außerhalb der Stadt aufbewahrt wird. Bei dem Trägermaterial handelt es sich um ein hauchzartes Tuch aus Byssus, auch Muschelseide genannt, ein Stoff, der aus den äußerst feinen und widerstandsfähigen Ankerfäden der im Mittelmeer lebenden Steckmuschel gewonnen wird. Der Stoff war in der Antike und im Mittelalter einer der kostbarsten überhaupt. Das Handwerk der Byssusherstellung ist heute fast ausgestorben aber man weis, dass Muschelseide als nicht bemalbar gilt. |

|

|||

|

|||

|

|

|

|

Aus den Ankerfäden wird Byssus gewonnen. |

|

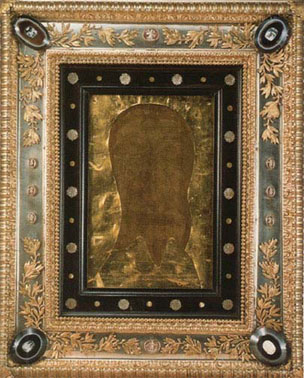

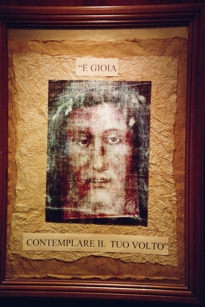

Der Schleier zeigt das Gesicht eines Mannes mit langen Haaren, Bart, geöffneten Augen und leicht geöffnetem Mund. Eine Unerklärliche Ruhe liegt in diesem Blick. Verblüffung, Erstaunen, Verwunderung liegt in seinen Zügen. Mildes Erbarmen. Keine Verzweiflung, kein Schmerz, kein Zorn. Er gleicht dem Gesicht eines Mannes, der gerade vom Schlaf erwacht und in einen neuen Morgen schaut... Das Gesicht ist von beiden Seiten des Tuches erkennbar, wobei es so fein ist, dass man eine Zeitung dahinter lesen kann. Im Gegenlicht wird das Tuch beinahe so transparent wie klares Glas. Im Gegensatz zum Grabtuch von Turin verhält es sich nicht wie ein Negativ, sondern es wirk eher wie ein Dia-Positiv. Dieses Schleierbild hat vollkommen rätselhafte Eigenschaften, die alle jene ratlos lassen, die es untersuchten. |

|

|

||||||||

|

Erst bei künstlicher Beleuchtung kann man das Antlitz sehen (linkes Bild). Bei reinem Tageslicht ist das Volto komplett durchsichtig (rechtes Bild), so dass man eine dahintergehaltene Zeitung noch lesen könnte. |

|||||||||

|

|||||||||

|

Das „Heilge Antlitz“, das Volto Santo |

|||||||||

|

Die im folgenden dargestellten Forschungsergebnisse beruhen im wesentlichen auf die Ergebnisse dreier Personen. Zunächst wäre da Schwester Blandina Paschalis Schlömer zu nennen, eine deutsche Trappistin, Pharmazeutin und Ikonenmalerin. Sie ist die eigentliche „Entdeckerin“ des Schleiers von Manoppello. Zwar gab es unter den Einheimischen schon immer das Gerücht, dass man es hier mit dem wahren Antlitz zu tun hat, aber Schwester Blandina war es, die ein Zusammenhang zum Turiner Grabtuch erkannte. Nach Jahren akribischer Untersuchungen hatte sie Prof. Dr. Heinrich Pfeiffer von der Universität Gergoriana Rom auf den Schleier von Manoppello aufmerksam gemacht. Herr Pfeiffer ist einer der weltweit renommiertesten Turiner Grabtuchexperten. Als Herr Pfeiffer Mitte der Achtziger Post von Schwester Blandina bekam, in der sie ihre Entdeckungen schilderte, glaubte ihr Prof. Pfeiffer zunächst kein Wort. Er fuhr aber nach Manoppello, um sich selber ein Bild zu machen. Als er den Schleier sah, war er überzeugt, das wahre Veronika-Bild gefunden zu haben. Er hat die Tuchreliquie von Manoppello unter den verschiedensten Gesichtspunkten untersucht und u.a. folgendes Buch, gemeinsam mit Werner Bulst, über das Volto Santo publiziert: Das Turiner Grabtuch und das Christusbild, Bd. 2: Das Grabtuch, der Schleier von Manoppello und ihre Wirkungsgeschichte in der Kunst, Frankfurt/Main 1991. Wirklich bekannt wurde das Tuch aber erst durch Herrn Paul Badde, Vatikan-Korrespondent der WELT und Schriftsteller. Er hat die neuesten Forschungen zum Jesus Bild zusammengefasst und durch eigene Recherchen ergänzt. Die Ergebnisse sind in seinem unglaublich spannenden Buch zusammengefasst: Das Göttliche Gesicht. Die abenteuerliche Suche nach dem wahren Antlitz Jesu, Droemer/Knaur (Dez. 2007). Von allen Büchern, die ich gelesen habe, ist dieses vielleicht das wichtigste. Es ist ein wirklich großartiges Buch, unglaublich und überzeugend zu gleich. |

|

Fotograf: Paul Badde © copyright |

||||||

|

Seit 1712 findet an jedem dritten Sonntag im Mai eine feierliche Prozession statt, in der das Tuch durch die Straßen des Dörfchens getragen wird. |

||||||

|

Herzlichen Dank an Herrn Paul Badde für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung seiner Fotos auf meiner Homepage! |

||||||

Geschichtliche LegendenGeschichtlich gibt es sehr viele Legenden über diese Tuch-Reliquie. Bevor der „Volto Santo “ im 16. Jahrhundert nach Manoppello kam, und dort als das Heilige Gesicht verehrt wurde, verehrte man den Schleier im ersten Jahrtausend im Osten als „Abgar-Bild “, danach im Westen in Rom als „Vera Ikon“. Jeder dieser Begriffe steht aber für immer das gleiche Bild! Die Abgar-LegendeIn Edessa im mesopotamischen Königreich Osrhoene, wird die Geschichte überliefert, dass König Abgar von Edessa einen Boten an Jesus aussandte, damit dieser ihn von einer schweren Krankheit heilen möge. Der König wandte sich, als er von dem berühmten Namen Jesus und von seinen Wundern hörte, in einem Brief hilfeflehend an ihn mit der Bitte, geheilt zu werden. Nähere Informationen siehe Abgarlegende Die Veronika-LegendeBesonders mächtig wurde vor allem die römische Veronika-Legende aus zwei Gründen. Erstens verdichtete sich in ihrem Namen sehr bildhaft der griechisch-lateinische Begriff des „Vera Ikon“, d.h. des „wahren Bildes“. Zweitens wurde ihre Legende als überaus starkes Bild ab dem Mittelalter noch szenisch als 6. Station in die Kreuzwege eingefügt, die sich seitdem in fast jeder Kirche und Kapelle des Abendlands wieder finden. Nähere Informationen siehe Schweißtuch_der_Veronika |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

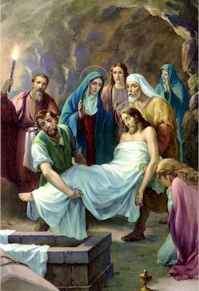

Dadurch hat sich das so genannte „Schweißtuch der Veronika“ besonders tief in die kollektive christliche Erinnerung Europas eingeritzt. Der Legende nach, soll eine Frau namens Berenike (in der lateinischen Fassung Veronica) Jesus auf dem Kreuzweg nach Golgota den Schweiß und Blut abgewischt haben soll. Dabei soll sich das Gesicht Jesu auf wunderbare Weise auf dem Schweißtuch als so genanntes Veronikabild eingeprägt haben. Das Schweißtuch der Veronika war einst die kostbarste und meistverehrte Reliquie der Christenheit. Im 16. Jahrhundert wurde eigens ein gewaltigen Tresor im Veronikapfeiler des Petersdoms in Rom gebaut, der diese kostbarste alle Reliquien sicher verwaren sollte. Das Schweißtuch von OviedoDas Schweißtuch von Oviedo (Sudario genannt) ist ein blutgetränktes Tuch (84 x 53 cm), das in der Kathedrale von San Salvador, Oviedo, in Spanien zu finden ist. Das Schweißtuch wurde um den Kopf von Jesus Christus gewickelt, nachdem er gestorben war und vom Kreuz geholt wurde (Joh. 20, 6-7). Es wurde verwendet, um den Blutfluss aus dem Gesicht zu stoppen. Viele der Flecken auf dem Schweißtuch entsprechen denen auf dem Kopfteil des Grabtuch.

|

|

|||||||||

|

Das Schweißtuch der San Salvador-Kathedrale in Oviedo |

|||||||||

|

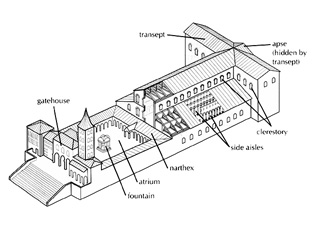

Das Volto Santo in den Stadtmauern von Edessa Das Volto Santo wurde mit dem Grabtuch zusammen um 525 in der Stadtmauer von Edessa gefunden. Es spielte bei der Belagerung dieser Stadt im Jahre 544 eine große Rolle, wie der Geschichtsschreiber Evagrius Scholasticus im Jahre 594 schreibt:” Als sie keinen Rat mehr wussten, brachten sie das von Gott geschaffene Bild herbei, das nicht von Menschenhand gemacht wurde...”. Seit dieser Zeit dient er als Urbild für Christusbilder, wie unzählige Ikon und Christusbilder zeigen. Im Jahre 574 kam der Volto Santo nach Konstantinopel. |

|||||||||

|

|||||||||

|

Auffinden des Volto Santo in den Stadtmauern von Edessa im Jahre 525 |

|||||||||

Die kostbarste Reliquie der Christenheit in Manoppello?Alle Indizien sprechen dafür, dass es sich bei diesem Tuch um den sogenannten Schleier der Veronika handeln muss. Man vermutet, dass es bis zum Jahr 1608 in der alten Petersbasilika Kaiser Konstantins verwahrt wurde, dem Vorgängerbau des heutigen Petersdoms. Million von Pilgern sind alleine wegen diesem Schleier nach Rom gepilgert. Man kann sich vorstellen, wie entsetzt man gewesen sein muss, als der Schleier, kurz bevor er in den eigens dafür gebauten Tresor im Veronikapfeiler gelegt werden sollte, verschwand. Keiner wusste wohin der Schleier gebracht wurde. Unter allen Umständen wollte man vermutlich verhindern, dass diese Information vom Verschwinden des Schleiers, weitergetragen wird. Man entschloss sich also, eine Art Attrappe herzustellen, ein Tuchbild mit einem gemalten Gesicht, um weiterhin den Pilgerstrom nach Rom aufrecht zu erhalten. Lange fragte man sich, warum der Pilgerstrom im 16. Jahrhundert plötzlich abriss. Doch vor diesem Hintergrund, hat man nun eine Erklärung für das Verhalten der Pilger gefunden. Geschichtlich Betrachtung: Während des byzantinischen Bilderstreit im 8. Jahrhundert, in dem der größte Teil der frühchristlichen Ikonen zerstört wurde, soll die „Veronika“ im Jahr 708 n. Chr. von Kaiser Germanus nach Rom gebracht wurden sein, um sie dort in sicherer Verwahrung zu bringen. Dort blieb sie bis zum Fall des Byzantinischen Reiches. Man nimmt an (nicht sehr gut belegt), dass die Veronica in der alte Sankt-Peter-Kirche (erbaut von Kaiser Konstantin ca. 325) aufbewahrt wurde. Im Jahre 753 wird von einer Prozession mit Papst Stephan II. berichtet, in der er ein "Acheropsita" zur Schau stellte, ein Schleierbild, das nicht von menschenhand erschaffen wurde. Man nannte es das Heilige Gesicht. Es wurde in der Sancta Sanctorum in dem Papstpalast Laterano verehrt. Bei diesem Schleiertuch soll es sich nach Prof. Pfeiffer um das Volto Santo gehandelt haben. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

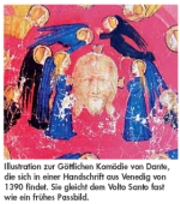

Gesicherte Aufzeichnungen über die „Veronika“ beginnt erst im Jahre 1199, als zwei Pilger Gerald de Barri (Giraldus Cambrensis) und Gervase von Tilbury von ihrem Rombesuch über die Existenz der Veronika berichten. Vom 12. Jahrhundert bis zum Jahre 1608 wurde die „Veronika“ in der Vatikan Basilika aufbewahrt und war dort ein beliebtes Ziel für millionen von Pilgern. Im Jahre 1297 wurde das Heilige Schleierbild mit dem wahren Antlitz Christi im Auftrag von Papst Bonifatius VIII. in den Petersdom gebracht. Im Jahre 1300 wurde der Schleier öffentlich ausgestellt und wurde zu einem "Mirabilia Urbis" (Wunder der Stadt). Dante erwähnt es in seiner „Göttliche Komödie“ - Die Menschen kommen nach Rom, um den Schleier zu sehen. Während des vierzehnten Jahrhunderts wurde es ein zentrales Symbol für die abendländischen Kirche. |

|

1506 wurde mit dem Bau des heutigen Petersdoms begonnen. Den Grundstein legte man genau unter den geplanten "Veronika-Pfeiler", den sichersten Tresor für die kostbarste aller Reliquien. Die Bauarbeiten dauerten ein Jahrhundert. Die Reliquie hätte in ihren Pfeiler einziehen können, wenn sie denn noch da gewesen wäre - sie wurde gestohlen. Im Jahre 1608 wurde das Tuch aber nochmals den Pilgern gezeigt. Man durfte es nur aus der Ferne betrachten –wahrscheinlich eine Kopie! (der Pilgerstrom sollte nicht abbrechen). Diese "Kopie" des wahren Antlitzes Christi wird vermutlich bis heute im Veronikapfeiler aufbewahrt und nur noch selten vom Balkon herab gezeigt wird. Nähere Informationen siehe VoltoSanto -Antlitz von Tour |

|

|

||||||||||||||

|

Veronikapfeiler im Petersdom (Ausschnitt) |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

Veronikapfeiler im Pertersdom |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

Paul Badde konnte dieses Bild am 1. Sept. 2004 im Veronikapfeiler sehen und berichtet, dass man darauf kaum mehr etwas sehen könne! |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|

|||||

|

|||||

|

Darstellung des Heiligen Geistes im Petersdom. Wurde damals vielleicht der Volto Santo anstelle des Heilgen Geistes gezeigt, wie Paul Badde vermutet? |

|||||

|

Die Überlieferung sagt, ein geheimnisvoller Pilger (ein Engel?) sei an einem unbestimmten Tag des Jahres 1506 im Ort Manoppello angekommen und habe, nachdem er sich mit Arzt Diacomo Antonio Leonelli zur Kirche San Nicola di Bari begeben habe, diesem einen Schleier übergeben, auf dem die Gesichtszüge Christi zu sehen waren. Dieses Schleierbild blieb dann über 100 Jahre in Privatbesitz, bis es ein Herr Dr. Antonio Fabritijs im Jahre 1638 den Kapuzinern schenkte. Heute wird es in einer Monstranz zwischen zwei Glasscheiben auf dem Hochaltar ausgestellt und kann von jedermann betrachtet werden. Bis vor kurzem war es fast unbekannt und wurde nur in der näheren Umgebung von Manoppello verehrt. Doch nun ist es für jedermann zugänglich und aus nächster Nähe zu bewundern. |

|

||||||||

|

Gemälde eines Engels in der Basilika von Manoppello. |

||||||||

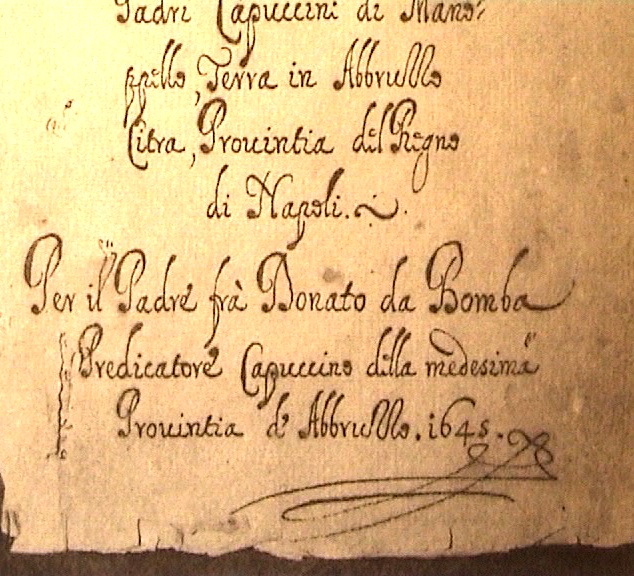

Das Zeugnis von ManoppelloWie gesagt, tauch in Manoppello in den Abruzzen bei Pescara ein Schleierbild auf, über das Pater Donata da Bomba am 06.04.1646 folgende Dokumentation schrieb und sie beeidigen ließ: „Im Jahre 1506 befand sich, an einem Sonntagnachmittag, Doktor Giacomo Antonio Leonelli, ein Physiker und Gelehrter der Freien Künste, auf dem Platz vor der Kirche des Hl. Nikolaus von Bari in Manoppello, als sich ihm ein Unbekannter näherte, der ihm etwas Verpacktes überreichte und ihm empfahl, es mit Verehrung aufzubewahren, weil es sich um eine sehr kostbare Sache handle. Dr. Leonelli entfernte die Umhüllung und hielt das Schleierbild in Händen. Er sah auf, um den Unbekannten um Auskunft zu bitten, was das für ein Bild sei, doch zu seiner Verblüffung war der Unbekannte spurlos verschwunden. Dr. Leonelli ließ diesen überall suchen, jedoch ohne Ergebnis. Der mysteriöse Unbekannte war und blieb unauffindbar. Später meinten die Leute, es könne nur ein Engel gewesen sein, denn nur diese seien imstande, sich im Augenblick zu dematerialisieren“. Nähere Informationen siehe Volto-Geschichte |

||||||||

|

||||||||

|

Pater Donato da Bomba verfasste 1646 diese Schrift, um die Herkunft des Volto Santo zu dokumentieren. |

||||||||

|

Erst jetzt, ca. 500 Jahre nach dem Verschwinden des Schleier in Rom, ist man sich sicher, ihn in Manoppello wiedergefunden zu haben. Dass da in einem abgelegenen Winkel der Abruzzen die kostbarste Reliquie der Christenheit plötzlich wieder vor uns auftaucht, macht ein wenig hilflos. Keiner hatte je mehr damit gerechnet. Was heute im Vatikan gezeigt wird, kann auf keinen Fall die echte Veronika sein. Auf dem Tuchstück, das im Petersdom noch gezeigt wird, ist kein Bild mehr zu sehen. Wie das Tuch genau nach Manoppello kam, das weiss keiner, das wird wohl eins der unlösbaren Geheimnisse des Volto Santos bleiben. Die Kapuziner sind höchstwahrscheinlich nur deshalb in Manoppello, weil sie dieses Tuch mit dem Christusbild über die Jahrhunderte zu bewahren hatten. Prof. Dr. Heinrich Pfeiffer ist nach seinen Forschungen sicher, das der Schleier von Manoppello genau mit dem Schweißtuch der Veronika, der uralten Reliquie mit dem Antlitz Christi überein stimmt! |

|

|

|

||||||||||||||||||||

Wissenschaftliche Untersuchungen am Volto Santo, dem Schleier von ManoppelloDie Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass sich die Färbung auf unbekannte Weise innerhalb der Fasern vollzogen haben muss. Der Farbverlauf auf dem Schleierstoff ist völlig übergangslosen. Eine mikroskopische Untersuchung hat einwandfrei ergeben, dass sich in den Zwischenräumen von Faden zu Faden keine Farb-Pigmente oder sonstige Ablagerungen befinden, die für die Bildentstehung relevant wären. Man hat auch keinerlei Kapillarfluss in die Fasern hinein festgestellt, was beim Auftragen mit einem Pinsel nicht zu verhindern gewesen wäre. In einigen Bereichen des Bildes z.B. in der Pupille hat man jedoch Pigmenten festgestellt, die von einem mittelalterlichen Maler hinzugefügt worden sein könnten, um den Ton der bereits verblassten Farbe etwas aufzufrischen. |

|

|||||

|

Mund-Bereich: Kontur des Zahnes |

|||||

|

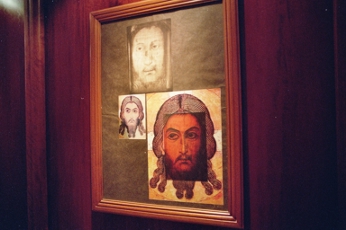

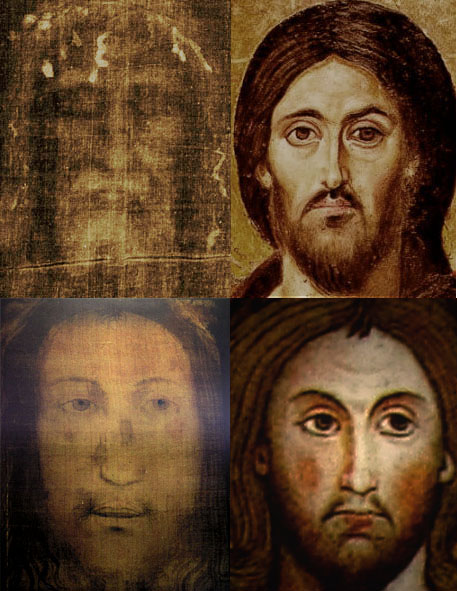

Wurde das Bild vielleicht vor dem Weben auf die Fasern aufgetragen? Dazu hätten alle Fasern einzeln und mit übergangslosen Farb- und Tonwerten noch vor dem Webvorgang eingefärbt worden sein müssen. Das ist völlig undenkbar. Die Farbgebung findet sich bei entsprechender Beleuchtung sowohl auf den Kett- als auch auf den Schussfäden! Das Schleierbild hat auch eine 3-dimensionale Wirkung, die aber abhängig ist von der Art der Beleuchtung sowie dem Standpunkt des Betrachters (in örtlicher und geistlicher Hinsicht) Es gibt noch viele weitere Hypothesen, alle in dem Bestreben, zu einer für die Wissenschaft plausiblen Erklärung zu kommen. Man dachte sich, dass das Bild das Werk eines fähigen Künstlers sei, aber Wissenschaftler, Maler, Gelehrte verschiedener Disziplinen schließen dies aus. Kein Künstler kann eine Arbeit dieser Art vollbracht haben. Kurt Walter Zack, ein Schweizer Architekt, der sich intensiv mit dem Volto Santo befasste hat, meinte: „Wenn der Schleier von Manoppello ein menschliches Werk ist, befinden wir uns vor einem wahren Wunder der Technik.“ Dieselbe Ansicht ist von weiteren Wissenschaftlern vertreten worden, die alle absolut fassungslos waren angesichts dieses Schleierbildes. Aber es gibt noch mehr verblüffendes über das Schleierbild zu berichten. Da wäre zu einem der Dia-Effekt des Bildes. Das Schleierbild ist von der Vorder- und der Rückseite gleichermaßen gut zu sehen. Die beiden Ansichten sind absolute deckungsgleich. Hätte es sich um ein gemaltes Bild handelt, so würde ein leichter Farbverlaufen genügen, eins der beiden Seiten unterschiedlich wirken zu lassen. Es konnten nicht die geringsten Abweichungen und Differenzen feststellen werden. Zum Anderen wäre da die Übereinstimmung mit dem Turiner Grabtuch zu nennen. Schwester Blandina war ja die erste, die einen Zusammenhang zum Turiner Grabtuch feststellte. Die Gesichter auf beiden Tüchern sind tatsächlich millimetergenau deckungsgleich, die Proportionen identisch.“ Siehe auch Sopraposition |

|

|||||

|

Das Volto Santo und das Turiner Grabtuch zur Deckung gebracht -ausgestellt im Informationsraum der Basilika in Manoppello. |

|||||

|

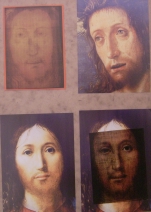

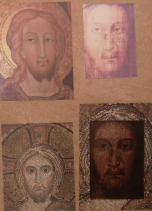

Das “Urbild” aller Ikonen Professor Pfeiffer ist überzeugt, in dem "Volto Santo" das Urbild aller Bilder, die Vorlage der gesamten Christusikonographie, gefunden zu haben. Nähere Informationen siehe Ikonenverständnis |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bilder aus der Ausstellung, die in Manoppello zu sehen ist (Erstellt von Schwester Blandina) |

|

|||

|

Grabtuch von Turin, Pantokrator im Katharienenkloster (Sinai), Volto Santo von Manoppello, Scala Santa in Rom |

|||

Papst Benedikt XVI pilgerte nach ManoppelloKurz nachdem der Papst das berühmte Buch von Paul Badde „Das göttliche Gesicht“ gelesen hatte, entschloss er sich zu einer Pilgerreise nach Manoppello. Am 1. September 2006 wurde Benedikt XVI. deshalb zum ersten Papst, der nach über vierhundert Jahren wieder im Zwiegespräch vor dem Antlitz verharrte, das so lange als kostbarster Schatz der Christenheit gegolten hat. TV-Stationen katapultierten das Bild in alle Winkel der Erde. Es war ein „point of no return“. Christi Gesicht sei der „Polarstern“ der Christenheit, rief Erzbischof Bruno Forte zur Begrüßung des Pontifex Maximus. Nur drei Wochen nach seinem Besuch hat Papst Benedikt XVI. das 400 Jahre alte Heiligtum von Manoppello in einem offiziellen Dekret zur Basilika erhoben. Schneller hat der Papst in seinem bisherigen Pontifikat nur selten gehandelt. |

|

|||

|

Der Papst begrüsst Schwester Blandina in Manoppello. Im Hintergrund: rechts Herr Paul Badde, links Herr Prof. Dr. Pfeiffer |

|||

|

Bei seiner Ankunft im Hubschrauber wurde das Kirchenoberhaupt von der Diözesanleitung und politischen Vertretern willkommen geheißen. Danach begab er sich in die Wallfahrtskirche der Kapuziner. Einige Minuten lang verweilte der Papst in stillem Gebet vor dem Hochaltar, wo das "Volto Santo" aufbewahrt wird. Anschließend betrachtete er das in einem gläsernen Schrein ausgestellte Tuch eingehend aus der Nähe. In seiner Ansprache rief Papst Benedikt XVI. zur persönlichen Begegnung mit Christus auf. "Das Antlitz Jesu zu suchen, muss das Streben von uns Christen sein ", sagte der Papst. Vorbilder dieser Suche seien die Heiligen, die das Angesicht Gottes besonders in den Armen und Not Leidenden erkannt hätten. Um das wahre Antlitz Jesu und damit Gott sehen zu können, „muss man Christus kennen und sich von seinem Geist, der die Gläubigen zur ganzen Wahrheit führt, formen lassen. Wer Jesus begegnet, wer sich von ihm anziehen lässt und bereit ist, ihm bis zum Opfer des Lebens zu folgen, erfährt persönlich – wie Jesus am Kreuz –, dass nur das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, reiche Frucht bringt." So wollte Benedikt in seiner Predigt an die Priester, Ordensleute und Theologiestudenten die Suche nach dem Antlitz Gottes verstanden wissen. „Dies ist ein Ort, an dem wir über das Geheimnis der göttlichen Liebe meditieren können, während wir die Ikone des göttlichen Antlitz' Christi betrachten“, sagte der Papst. „Sucht das Antlitz Christi und lernt es kennen”, sagt er dann zum Abschied vor der Kirche den zehntausend Pilger, die den Tag in Manoppello verbrachten. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wer mich sieht, sieht den Vater (Joh. 14, 9) |

|||

|

|||